当“上帝”沦为“黑子”,消费者如何对抗企业的“污名化”?

时间:2025年10月20日 15:50:19 浏览:次

[摘要] “消费者只是想解决问题,却莫名其妙成了‘黑子’。

正文

2025年10月20日 15:50:19

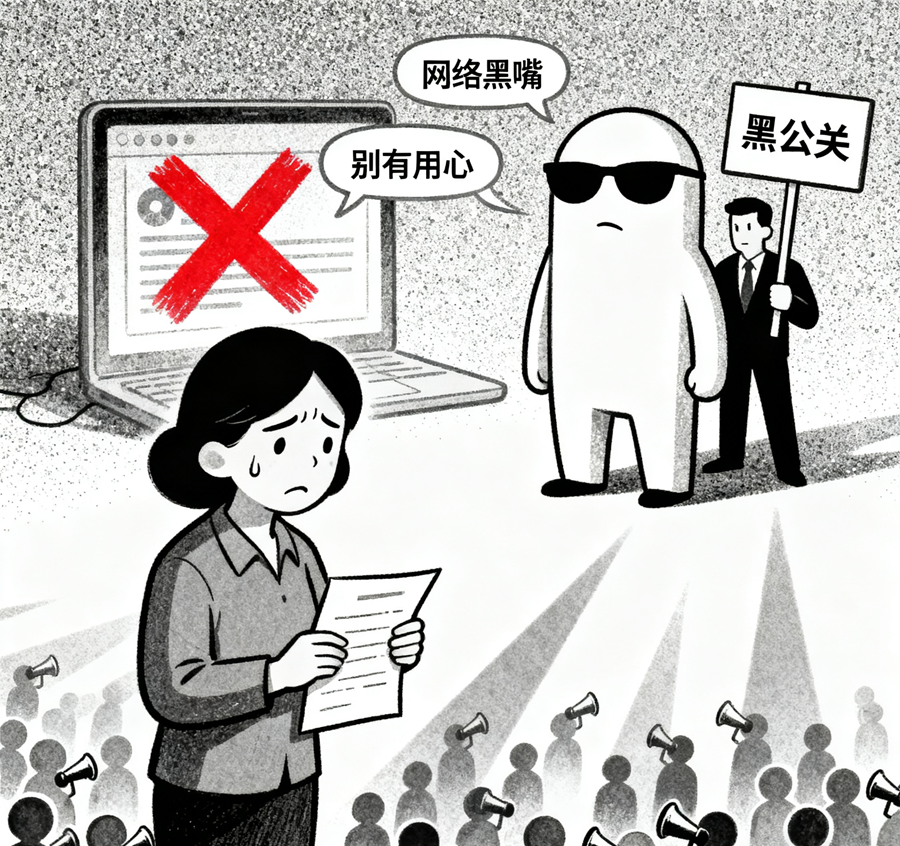

图片:AI生成,消费正常维权被指责是“网络黑嘴”“别有用心”

近年来,食品安全问题频发,新能源汽车虚假宣传屡见不鲜。现实生活中,不少消费者刚反映产品质量问题,就被企业说是‘黑公关’,连网络发文评论都被彻底删了。甚至涌现大量指责是“网络黑嘴”“别有用心”的评论,甚至其账号收到了疑似“水军”的恶意攻击。

“消费者只是想解决问题,却莫名其妙成了‘黑子’。在各类消费投诉平台和社交媒体的维权话题下,越来越多的消费者反映,一旦对企业产品或服务提出质疑,很容易被对方或其所引导的舆论打上“黑公关”“恶意抹黑”的标签。企业作为被监督的公众对象,正试图通过这种“污名化”手段,将消费者的正当维权行为扭曲为恶意攻击,从而占据舆论制高点。

在企业与消费者的关系中,个体消费者在信息、资金、专业能力上通常处于弱势地位。而当企业动用其强大的公关和舆论资源时,这种力量对比更加悬殊。“被扣上‘网络黑嘴’的帽子,对普通消费者造成的心理压力是巨大的。”

对此,有法律人士分析称,“这会导致两个恶果:一是让当事消费者陷入自证清白的困境,维权成本急剧升高;二是制造‘寒蝉效应’,让其他有类似问题的消费者不敢再发声,害怕遭到同样的网络暴力。”

这种策略一旦得逞,将严重破坏市场的正常反馈机制。消费者的真实声音被压制,企业无法听到市场的“报警”,问题可能被掩盖直至发酵成更严重的危机,最终损害的是整个行业的公信力和所有消费者的权益。

事实上,依法维权与“网络黑嘴”有着本质区别。正当的消费者维权,基于真实的消费经历,核心目的是解决问题,消费者在维权过程中会客观陈述事实,其诉求也完全在法律保护的范围内,《消费者权益保护法》《产品质量法》等相关法律法规,正是消费者维护自身合法权益的坚强后盾;而“网络黑嘴”则是出于恶意目的,编造虚假信息,对企业或产品进行无端攻击,以此谋取不正当利益,两者在性质和目的上截然不同,绝不能被混为一谈。

此外,消费者要敢于并善于依法维权。在发声时,力求客观、理性,保留好消费凭证、沟通记录、问题照片视频等关键证据。一旦遭遇“污名化”攻击,可向平台投诉举报,必要时寻求消费者协会帮助或通过法律途径维护自身权益。

对监管部门而言, 需进一步完善相关法律法规,明确网络维权与恶意诋毁的司法认定标准。同时,加大对滥用“污名化”策略、组织网络水军攻击消费者的企业的查处力度,提高其违法成本,营造风清气正的网络消费环境。

同时,消费者的口碑是企业最宝贵的资产,而消费者的批评则是帮助企业成长的“苦口良药”。绝不能允许个别企业滥用“网络黑嘴”等概念,将提出问题的“良药”污名化为“毒药”。只有保障每一个消费者的声音都能被听见,才能倒逼企业恪守诚信,最终构建一个公平、健康、互信的消费市场。

作者不愿公开自己是否持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。

发表评论