药包材行业——海顺新材,潜在的未来优势股?(下篇)

时间:2018年04月21日 23:09:36 浏览:次

[摘要] 药包材行业及个股分析报告,海顺新材会是潜在的未来优势股吗?【回过头看撰写该股分析文章时,股价正处于历史新低,从28元附近至今高峰已有30%+以上的涨幅。而近期受贸易战影响随大盘有10%左右回调,但核心逻辑我认为依然未变,未来我会持续跟踪,欢迎各位关注的朋友讨论或提出反面观点。】

正文

2018年04月21日 23:09:36

【上篇及中篇请点击本文最后的链接】

² 管理层及股东情况

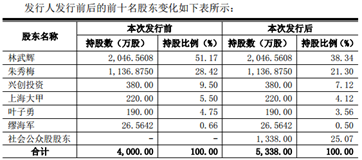

一、 大股东持股比例

大股东持股比例相当高,发行股票后两夫妻合计直接持有59.64%,另林武辉还通过上海大甲间接持有上市公司股份。

二、 管理层持股情况及最近交易情况

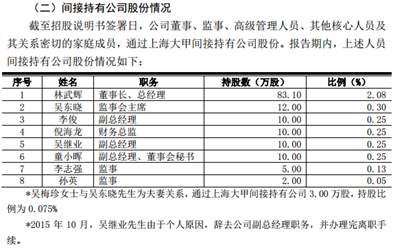

管理层目前主要是高管通过上海大甲间接持股。亲属有增减持行为,少量的亏钱。

三、 股权激励&利益绑定情况

截止2017年中报尚未实施股权激励,其上市前通过上海大甲已有安排,相关股份锁定36个月。

在利益捆版方面主要是高层人员,缺乏中层及技术和销售团队的考量。(缪海军为技术人员,给了0.5%的股份)总的来说我还是希望看到对技术团队的利益捆绑,目前公司刚上市,一般情况在后续股权激励方面会有所体现。

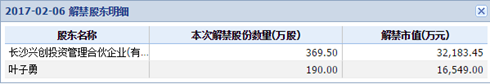

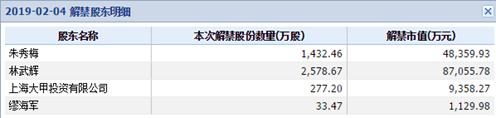

2017年2月第一批一年期的解禁股已到期。从前十大股东看,2018年主要股东未有坚持动作。

其余都是3年后解禁,详见下表:

四、 管理层&大股东&机构投资者投资行为分析

1. 收购行为

多凌药包收购价4675万,获取对方68%的控股权,主要产品为PET/PE、PVC/PVDC/PE、PET/PVDC/PE、PVC/PE、PVC/PVDC等复合硬片、PVC药用硬片。海顺通过收购技术升级改造,替换原有1500吨募投产能项目。

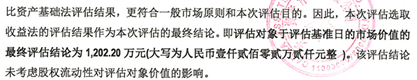

查看资产评估报告,评估方法是采取市场收益法和成本法,最终取了较低者(收益法)。换算市净率1.01,以增资形式进入,仅看数据非常合理。

1)同一控制下的收购为150万取得上海海顺医用新材料有限公司也是按净资产计算价格;

2)以现金2938万元收购苏州庆谊医药包装有限公司100%股权,主要产品为药用低密度聚乙烯膜、袋,口服固体药用高密度聚乙烯瓶。其主要客户为辉瑞制药、葛兰素史克、拜耳、惠氏等千余家国内外知名药企。换算市净率1.04;

2. 机构持股变动

对比股价及历史减持时间看,长沙兴创投资的减持集中在2017年3-4月,股价在80元上方减持较少,接近50元量比较大。现有股价一路下跌后,9个月未见减持动作。另个人股东叶子勇一直未有减持。在心理上分析说明,机构投资股东至少觉得现有价格宁愿等,有交易层面有相当高的交易心理边际。

另海顺新材的副总经理、董事会秘书童小晖先生2007 年 8 月至 2011 年 5 月,任长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙)高级投资经理; 2011 年 6 月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

长沙兴创投资创始人袁兴亮先生在公司任董事。

五、 其他管理问题

2016年9月,海顺新材董事长林武辉被聘为博云新材副董事长,任期自博云新材本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。博云新材近年一直陷入股权纠纷,有兴趣读者可以去读一下网文《博云新材的"内忧外患":4.43亿元社会资本退出存疑》。

我关注到文中主要的对战双方为中南大学及9家PE,从林武辉先生简历看1994年毕业于中南大学材料专业,可能有其渊源。但是如果要成为海顺股东还是要考虑分散精力的问题。

当然,董事长主抓战略,具体运营是职业经理人,不过相对而言还是不希望陷入过多的纷争。

六、 总结:是否为优秀、可信赖的管理层?

由于刚上市企业,网络几乎没有创始人采访或者报道,不得说非常遗憾。由此判断的角度主要还是立足于现有经营信息及数据层面。

先说满意的部分:

1)战略实施切中行业发展经营要点,体现管理层对行业发展的把握精准;

2)外延并购从公开信息看都是以净资产为依据,符合公允原则,从收购方式的差别看,多凌药包采取增资形式,苏州庆谊医药包装采取直接现金收购,我们从净利率看两家公司其实经营绩效是不同的,(前者亏损,并购后产能改造升级实现微利;后者2017年半年报净利率为6.57%,意味着全年大致也有13-15%)这也体现管理层的收购策略是非常灵活且务实的,总体感觉是想做实事的。

不满意的:

1)关键会计处理确实让有洁癖的投资者不舒服,不过对这个问题倒是仁者见仁智者见智;总体而言持开放态度,目前保持“中性微偏好”的看法,但极其优秀的特质暂时没有见到,且走且看。

2)从主要解禁股东时间及资本市场大幅下跌的情况看,会计处理或许是为其“开路”,从人性的角度讲是可以理解,但不赞同;

² 核心逻辑、主要风险及估值分析

一、 主要风险

1)大客户风险

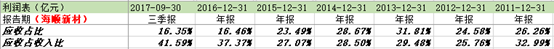

2012-2015三季度比例分别为 17.96%、 20.15%、17.27%和 18.62%,第一大客户最高也仅超7%而已。但本质上是个大客户生意,未来国内营收增长应该是主线,应收账款占营收比例可能会进一步提升。

下游一般都是强现金流企业,只要做好客户结构调整,坏账风险极小。

2)毛利率下滑

前文已有多出描述,主要原材料为大宗商品,对毛利率影响较大。如竞争加剧叠加,可能大幅下滑。不过相对而言2016年行情不具趋势性基础。

会计处理长期累积倒可能到了一定程度要一次性“还”,2017年半年报冷铝业务分部毛利继续上行,高达51.53%。其解释依然是产品结构调整。之前保驾护航的SP复合膜毛利率大涨6.51%。

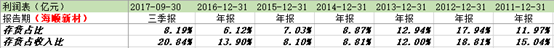

目前存货占收入比已达历史高位,现有的规模在未来收入增长趋势好的情况下,可以分批释放,但如果遇到经营低谷,要担心减值风险。

3)药品安全事故风险

如下游遇到包装导致污染事件则可能面临巨额赔偿。

二、 核心逻辑

1. 基本趋势面

1) 2017整体医药包装领域容量大致千亿,玻璃制品大致占比30-35%,(参照欧美市场未来是下降趋势,欧洲比例为9%)由于缺乏中国新型材料市占比率资料,保守假设15-30%之间,则2017年市场容量150-300亿,按海顺新材3.3亿营收,当年市占率1.1-2.2%。之前已有推算,未来随着人口老龄化趋势加强,市场空间有数千亿。典型的大市场小企业的竞争格局;

2) 从需求方面讲,未来可见需求是非常确定的,且弱周期。据投资者交流回复药用包材的行业年增长速度略高于医药工业的年增长速度,具体数据药用包装协会未具体统计过。过往医药制药企业的增长最低也有10%以上,2016年已触底反弹;

3) 多重原因导致竞争壁垒提升,供给属性决定供给弹性弱,海顺新材作为该细分领域唯一上市企业,具备天然整合资金及平台优势。海顺新材所在位置已占据天时地利,只要用心经营极有可能成为“长期景气型”企业;

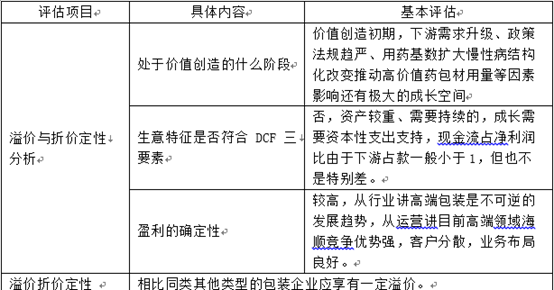

4) 医药行业从行业需求面很好确定,但从供给面未来谁会胜出反而选择较为困难,但药包材行业受下游需求升级、政策法规趋严、用药基数扩大慢性病结构化改变推动高价值药包材用量等因素影响,未来将大概率迎来市场集中度加速提升,但恰巧我国药包材行业竞争格局十分分散,明显处于扩张的初期。

5) 从ROE角度看,未来充分发挥后可达25%-30%,属于高R的生意。现有的R由于募集资金影响降低到10%左右的位置,由于下游认证考核时间长,进度有些慢。未来产能发挥后将迎来R的恢复,可以享受经营绩效的发挥段的福利。

2. 主流偏向及市场认知面

1) 个人研究这家企业时,明显感觉机构没有啥覆盖,研报少的可怜。里面内容也是仅限于“抄”招股说明书,属于“已知”范畴;

2) 药包材行业由于是细分市场,缺乏机构统计相关行业数据,在阅读招股说明书的时候市场空间引用都是2015、2010年数据,而且对竞争格局仅限文字,缺乏数据支撑。未来广阔的空间增长也没有数据支撑,即使到了2016、2017年年报,依然是引用2015年市场容量数据,导致投资者不太好认识对象。(不会撩的女人,很难受到众多男人追捧)不过这对于另一类投资者可能反而是机会;

3) 股价已大幅杀跌,从最高峰接近80亿市值,到现在19-20亿市值,76.25%没了,短中期风险释放的很彻底,从机构投资者9个月暂停减持看,这个时候的股价相对安全很多,当然中期可能也是一定压制;

4) 从认知层面结合基本趋势面,随着市场发展,进一步加强对“可知及未知”的认识,未来可能面临反转,拥有认知层面的超预期基础。

三、 估值分析

1) 读现价预期

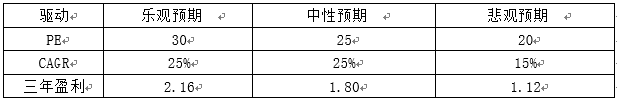

如果未来3年产能正常实施,营收翻倍,按20%净利率计,届时大约1.3亿的净利润,以现有市值计算大约14.6倍PE,换一种方式说就是3年内增长实现,估值溢价下滑到15倍,则颗粒无收。

如3年后维持20倍PE,盈利36.84%,GAGR为11.02%;如3年后维持25倍PE,盈利71.05%,GAGR为19.59%;如维持30倍PE,则盈利105.26%,GAGR为27.09%。

如果我们再悲观点,认为其募投计划进展缓慢,未来三年仅仅只有15%的增长,则至少3年我们可以获得货币基金的收益。

再回到业务看,要达到最悲观预期,内外部条件是什么?存在这样的原因只会是以下原因:

1)下游认证不通过,导致产能推倒重来,募投进展缓慢,如果说是老产能,新规趋严,需要产能升级我倒觉得有可能,但是不管是募投还是收购进行升级的产能都是“新”的,倒不至于到如此境地;

2)下游遇冷,进入周期低估。前文我们已分析医药行业净利率及营收增长已“触底反弹”,我们通过阅读年报也知道2016年是行业的“冬天”,越来越冷的趋势也看不到;

3)上游原材料大涨,2016年供给侧改革的风从中国经济结构转型看是结构趋势性的改变还是周期性的改变?如果认可是周期性的改变,那么可持续吗?

4)市场持续创业板熊市,负反馈愈演愈烈?从最高市值计算目前海顺新材跌幅近80%,创业板近两年是为市场唾弃的板块,即使未来上游进一步下跌,有业绩支撑且调整充分的个股应该也“跌无可跌”,个人倾向可能还有最后一跌,但向下空间不会超20%,过于计较可能是另一种贪婪。

其实在算盈利增长的时候我并未将并购增长计算在内,从历史并购看,海顺新材的管理者做的还不错,至少在价格方面没有看到离谱的现象。

因此从现有资本市场预期给的价格看,结合基本面分析的赔率分布是非常有利的,现价买入性价比极高。

2) 读未来价

前文已有分析,行业的供需格局是长期需求增长、供给压缩的黄金格局,市占率的提升是主基调之一,如果未来20年医药包装行业总产值达到制药工业总产值的10%,高端材料渗透率30%,那么复合材料包装市场容量为4,144.32亿,如果我推测今年150-300亿的总体市场规模没有大的偏差,则换算未来20年GAGR为14%-17.9%。

2012年之前医药工业收入约GDP增速的2.5倍,到最近5年约为GDP增速的1.5倍。投资者交流管理层说药包材行业增速是快于制药收入增速的,具体快多少缺乏数据统计。不难看出以上测算落到的区间是属于合理范畴。

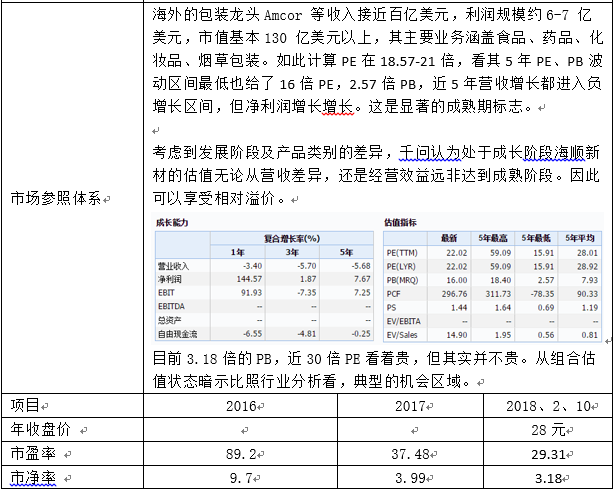

前文推算2017年市场容量150-300亿,按海顺新材3.3亿营收,当年市占率1.1-2.2%。20年后不管对比国外还是考虑老龄人口占比,应该属于行业竞争尘埃落定的时刻,整体行业进入扩张末期或成熟期,由于缺乏相关市占率数据,不防以海外的包装龙头Amcor千亿人民币营收作为参考,推算出相应的市占率为25%左右,当然Amcor领域并非只有药包材,且已进行全球化布局,但澳大利亚基数2440万而已,相比中国人口是近60倍差距。

千亿人民币,假如10%净利率,给个15倍PE估值,市值为1500亿,相比现有市值75倍空间,换算GARG24.09%。

当然这样20年以上的推测有点“想当然”,以现有的产能布局看3年后产能翻倍,海顺市占率提升到2-4%,三年爬升1-2%个点,从生意特性看未来快速成长依然要靠“增发”来维持,但5-10年的畅想并不是十分困难及偏离过大。最少以上的“想当然”或许可以不必当真,且走且看,但至少在方向上指明未来的空间依然巨大。

$海顺新材$

【后记预告】

本文发出后,有不少朋友提供反馈意见,应该说多多少少补充了我的认知。近几天公司详细年报已出,后续将连同年报披露一起进行阶段性解读,敬请期待!

作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。

发表评论